2016年2月– date –

-

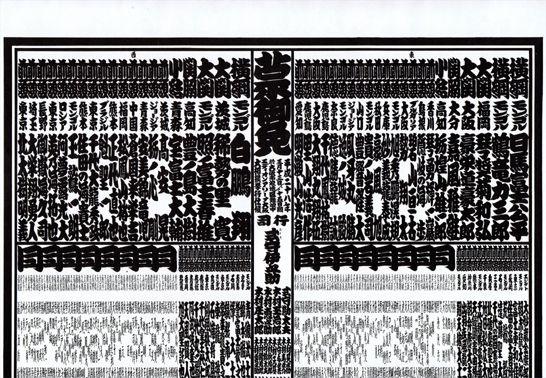

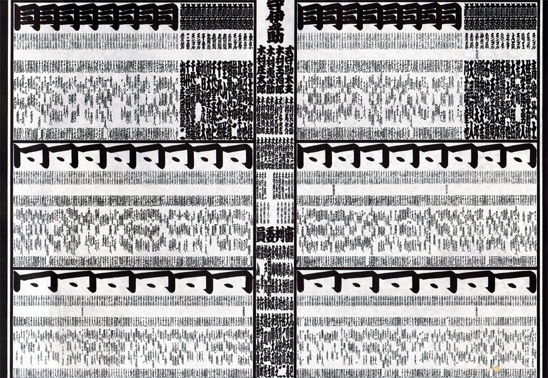

番付御免

三月場所の番付が発表された。琴勇輝が前頭東筆頭に上がってきた。初めて横綱・大関とフル対戦する地位まできた。新入幕以来20場所目である。力士会で「犬みたいに吼えるな」と釘を刺した白鵬に対し、「フォー」というのか。白鵬対琴勇輝戦が注目される。... -

この10年の優勝物語5

旭天鵬・照ノ富士・琴奨菊の初優勝には共通点がある。それは場所前、優勝予想にあげられなかった点と絶対王者・第一人者の白鵬の崩れである。白鵬が横綱になって優勝を逃した場所は18場所ある。そのうち11勝以下は、5場所ある。平成20年七月場所 11勝4... -

平成23年メモに見る琴奨菊の今後

琴奨菊の初優勝は日本出身の日本人としては10年ぶりであることはよく知られている。それとともに、大関26場所目の優勝であった。琴奨菊が大関に昇進したのは平成23年九月場所後のことである。今から4年余り前である。そのとき、琴奨菊の今後を占うメモが... -

この10年の優勝物語4

表彰なき優勝。こんなさびしい、むなしい優勝があっただろうか。本来優勝は栄光に彩られ、各表彰・賞金・商品とともにその名を永遠に歴史に刻む栄誉に包まれるものであるはずだ。渡されたのは優勝旗のみである。実は、白鵬は35回優勝のうち2回経験してい... -

稀勢の里の使命

初代若乃花、北の富士、貴ノ花、稀勢の里には、ある共通点がある。それは大関昇進直前の成績が、15日制で10勝であることだ。厳密には初代若乃花は10勝4敗1分だが、大関昇進に十分な成績とはいえなかった。後に横綱になった北の富士は8勝-10勝-10勝と... -

この10年の優勝物語3

日馬富士と鶴竜は、白鵬時代の陰に隠れた感がしなくもない。ともに共通点がある。最初の優勝のチャンスは関脇時代で、優勝決定戦で白鵬に敗れていることである。それから3場所後に日馬富士は初優勝し、鶴竜は13場所後に初優勝した。現在日馬富士は7回、... -

学生出身唯一の横綱輪島の源

現代の大相撲は、大学相撲出身が花盛りである。しかし、横綱を狙える逸材はいるか、と聞かれると躊躇する。今のところ、学生出身で横綱になったのは輪島ただ1人である。2年連続学生横綱を取った輪島が、横綱に昇進したのは昭和48年五月場所後である。そ... -

この10年の優勝物語2

琴欧洲と把瑠都はともに優勝1回である。本来ならもっと優勝してもおかしくない逸材である。ケガが彼らの実力を思うように発揮させなかった。たった1度の優勝は、実にかけがえのない、貴重な瞬間であったに違いない。彼らの優勝への道を辿ってみよう。<... -

この10年の優勝物語1

琴奨菊の初優勝は、栃東以来の10年ぶりの日本出身の日本人力士の優勝だった。この10年の優勝の内訳は以下である。 朝青龍16回から25回白鵬1回から35回琴欧洲1回日馬富士1回から7回把瑠都1回旭天鵬1回鶴竜1回から2回照ノ富士1回この10年、イ... -

豊ノ島が最も輝いた場所

一月場所では豊ノ島が場所を面白くした。豊ノ島は大関・横綱戦は琴奨菊戦のみであったが、優勝力士を倒したことで殊勲賞を受賞した。12勝と好成績も残した。個人的には敢闘賞も受賞してもよかったのではと思う。豊ノ島という力士、ときどき思いもよらぬ活... -

若き琴奨菊にわいた日

琴奨菊初優勝の余波はいまだ続いている。この後も佐渡ヶ嶽部屋のある松戸と出身地福岡柳川で優勝パレードを予定しているという。一月場所千秋楽はまさに琴奨菊にわいた日だった。だが、その日とは別な日、若き琴奨菊にわいた日がある。それは平成20年三月... -

現代相撲部屋事情

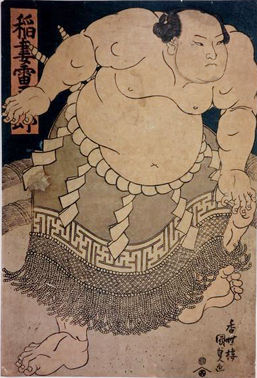

かつて、元常陸山の出羽ノ海のもとには約100人の弟子がいた。玉錦は名門出羽海(この当時は「ノ」の字はない)のように小部屋を一大勢力の部屋にしようと、二枚鑑札(現役と師匠を兼任することで、現在は禁止されている)のまま60人以上の弟子を抱えた。今... -

幕下以下の年齢考

前回、力士志願者の減少に触れたが、今回は現役の幕下以下の力士の現状について年齢面から書いてみる。幕下以下の力士は安定した収入源をもたない。従って、多くの幕下以下の力士は十両目指して切磋琢磨するわけだが、幕下以下の力士全員の幸福はない。い... -

引退力士数と入門者数

2月にNHKで放送された「週刊ニュース深読み」で大相撲が特集された。番組では、大相撲の人気の秘密を多角的に分析する一方、悲観的な材料として力士のなり手が減っていることを指摘していた。昨年の2015年の力士数はどうだったのか。引退数と入門数を... -

半世紀を経過した部屋別総当たり制2

昭和39年9月、時津風(元双葉山)理事長は取締会で高砂(元前田山)、出羽海(元出羽ノ花)、ニ所ノ関(元佐賀ノ花)に部屋別総当たりについて諮った。なお、立浪(元羽黒山)は欠席した。その上で場所の14日目に緊急理事会を徴集した。理事会は前記4人... -

半世紀を経過した部屋別総当たり制1

現在の取組編成は部屋別総当たり制であり、相撲ファンはそれが当たり前のこととして受け入れている。部屋別総当たり制が始まったのは、昭和40年の一月場所だから、すでに半世紀を経過したことになる。始まったのは昭和40年だが、戦後しばしば、部屋別総当... -

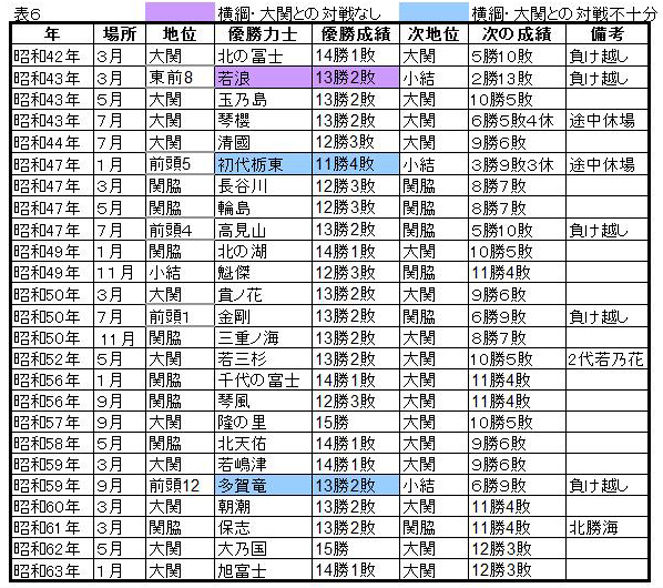

初優勝の翌場所の成績4

昭和40年時の理事長、時津風(元横綱双葉山)の断行によって部屋別総当り制が実現した。現在の優勝制度に近づいたといえる。また、昭和46年七月場所より、平幕でも勝ちこんできた者は上位にあてる規定ができた。しかし、これは中途半端な扱いになっている... -

47年前の大相撲の長所短所

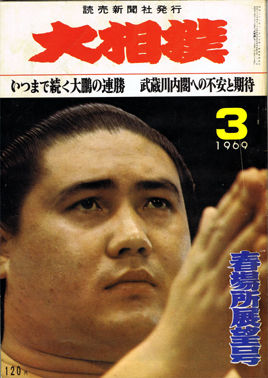

北の湖理事長以前に理事長現職で亡くなった方に元横綱双葉山の時津風理事長がいる。時津風理事長の後は元出羽ノ花の武蔵川が理事長に就いた。専門誌「大相撲」(読売新聞社刊)1969年3月号では「武蔵川内閣への期待と不安」という特集を組んでいる。その... -

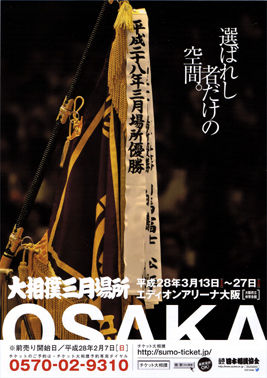

三月場所チケット事情

「瞬時」。これは何を意味するか。それは、三月場所の千秋楽チケットの完売時間である。千秋楽のイス席・マス席を問わず、全席が瞬時でなくなったのである。発売日は2月7日であった。かつて七月場所千秋楽で瞬時である席がなくなったことはあった。それ... -

初優勝の翌場所の成績3

これまでの優勝はすべて東西制によるものだが、相撲史上の大事件が歴史をぬり変えた。昭和7年1月におきた春秋園事件である。出羽海部屋の力士を中心に幕内力士42人中29人が脱退、十両は22人中19人が脱退するという、協会の屋台骨を揺るがす大事件に発展... -

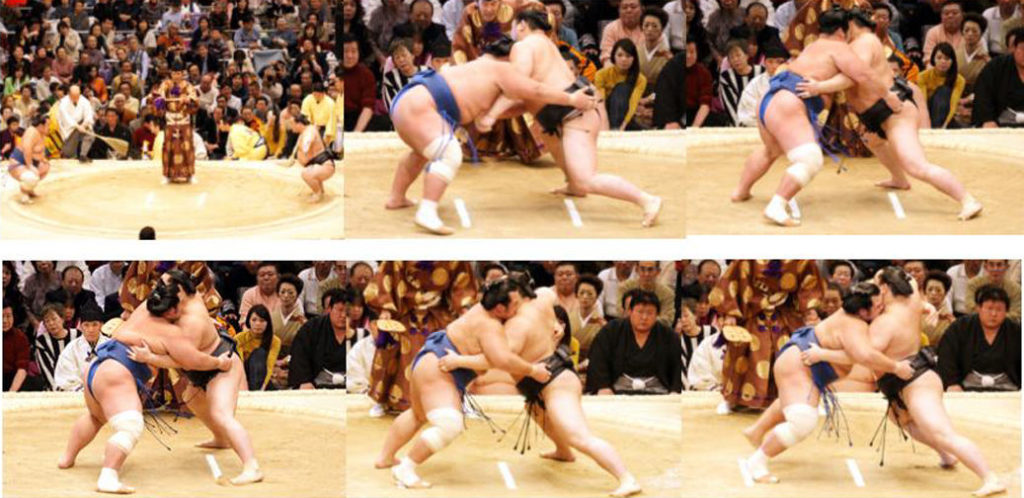

写真で見る日本大相撲トーナメント第40回大会

2月7日は今年一番の忙しい日だった。この日は大阪場所のチケットの発売日と日本大相撲トーナメント第40回大会が重なった日だった。いつもは白鵬杯と重なるのだが、今回は珍しく?日本大相撲トーナメント大会だった。大阪場所のチケット情報に関しては別... -

初優勝の翌場所の成績2

初優勝の翌場所の成績はどうか。大正末から昭和にはいって優勝制度は大きな変革を迎えた。新聞社制定の優勝から協会認定の優勝に変わるきっかけが、大正14年におこった。摂政宮殿下(後の昭和天皇)からの下賜金によって天皇賜杯がつくられた。これを機会... -

初優勝の翌場所の成績1

琴奨菊初優勝の余韻とその話題がつきないが、琴奨菊にとって大切なのは、三月場所である。相撲博物館が優勝力士100人の企画を展示したのは、鶴竜がちょうど100人目であったからである。その後照ノ富士、琴奨菊が初優勝を達成したので、琴奨菊は102人目の優... -

佐渡ヶ嶽部屋の謎?

琴奨菊が先代師匠琴桜の如く、予期せぬ連続優勝で横綱に昇進したら、佐渡ヶ嶽部屋では何人目の横綱になるかご存知だろうか。この部屋からは琴桜しか横綱はでていないのでは、と思うかもしれない。横綱をつぶさに調べてみると、ほかにもいたことが浮上して... -

琴奨菊は第2の琴桜になれるか

琴奨菊が31歳で初優勝したことは、大きな話題として報道された。自分を支え、応援してくれた多くの方に感謝する発言も好感をもって受け入れられた。何より日本出身の日本人優勝が相撲ファンにとって大きな喜びとなってヒートアップした。次は連続優勝して...

1