琴奨菊初優勝の余韻とその話題がつきないが、琴奨菊に

とって大切なのは、三月場所である。相撲博物館が優勝

力士100人の企画を展示したのは、鶴竜がちょうど100人

目であったからである。その後照ノ富士、琴奨菊が初優勝

を達成したので、琴奨菊は102人目の優勝者になる。それ

では初優勝力士は、翌場所どのような成績を残しているか。

琴奨菊の三月場所を占う意味を含め、調べてみた。

<太刀山のブロマイド>

を達成したので、琴奨菊は102人目の優勝者になる。それ

では初優勝力士は、翌場所どのような成績を残しているか。

琴奨菊の三月場所を占う意味を含め、調べてみた。

<太刀山のブロマイド>

優勝と一口にいっても、時代によって制度があまりにも、

違いすぎる。そこで、どんな制度のもとでの優勝かを吟味

しながら、翌場所の成績をみていただきたい。優勝制度の

前提となったのは、明治42年の両国国技館の完成である。

しながら、翌場所の成績をみていただきたい。優勝制度の

前提となったのは、明治42年の両国国技館の完成である。

時事新報社が幕内最高成績者の額を国技館に掲げること

になった。これが優勝制度の始まりとなった。第1回は平幕

の高見山酉の助が7勝3分で優勝者となった。しかし、これ

はあくまで新聞社が制定したものである。現代でも報知新聞

社が独自に年間最優秀力士を表彰している。位置付けは

似通っている。

の高見山酉の助が7勝3分で優勝者となった。しかし、これ

はあくまで新聞社が制定したものである。現代でも報知新聞

社が独自に年間最優秀力士を表彰している。位置付けは

似通っている。

<栃木山のブロマイド>

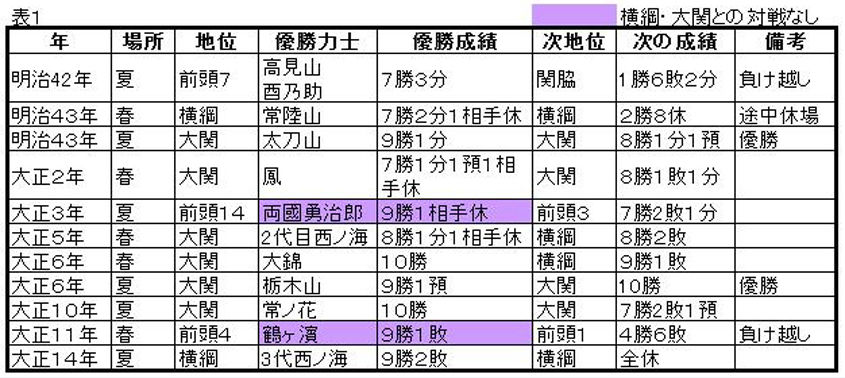

そのため、優勝を争う制度が整っていなかった。取組は

東西制で同じ方屋の力士とは対戦しなかった。また、対

戦相手が休場したら、自分の星取表に「や」がつく仕組

みだった。取り直し制度がなく、物言いの結果、難しい

判断のときは、預かりや無勝負になった。それが表1で

ある。優勝決定戦制度はなく、同成績の場合は番付上位

者が優勝であった。なお、付け加えるなら、この時期は年

2場所制である。

者が優勝であった。なお、付け加えるなら、この時期は年

2場所制である。

両力士とも連続優勝後は横綱に昇進している。なおかつ

この後5連覇を達成している。平幕優勝が3例ある。紫色

の力士は横綱・大関との対戦がない力士で両國(前名松

ヶ崎)と鶴ヶ濱が該当する。負け越したのは高見山と鶴ヶ

濱である。新入幕で優勝した両國(前名松ヶ崎)は健闘し

て7勝2敗1分の成績を残している。常陸山の途中休場、

3代目西ノ海の全休を除けば、比較的好成績をあげてい

る。次回は協会の優勝認定後をみていく。

<両國(前名松ヶ崎)のブロマイド> 場所後、新たなテーマで書いていきます。

マーク2カ所をクリックして応援してください。

よしなに

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

の力士は横綱・大関との対戦がない力士で両國(前名松

ヶ崎)と鶴ヶ濱が該当する。負け越したのは高見山と鶴ヶ

濱である。新入幕で優勝した両國(前名松ヶ崎)は健闘し

て7勝2敗1分の成績を残している。常陸山の途中休場、

3代目西ノ海の全休を除けば、比較的好成績をあげてい

る。次回は協会の優勝認定後をみていく。

<両國(前名松ヶ崎)のブロマイド> 場所後、新たなテーマで書いていきます。

マーク2カ所をクリックして応援してください。

よしなに

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑