かつて相撲博物館は優勝力士100人と称した

展示をおこなった。この優勝というのは実は

両国国技館が開設された明治42年夏場所を

起点としているものだった。これは時事新報

社が幕内最高成績力士の額を国技館に掲げた

ものであった。当然相撲協会の表彰はなか

った。協会が定めたのは東西対抗の団体戦で

あった。勝った方屋に優勝旗を渡した。従っ

て本来は個人優勝と呼べるモノはなかった。

ものであった。当然相撲協会の表彰はなか

った。協会が定めたのは東西対抗の団体戦で

あった。勝った方屋に優勝旗を渡した。従っ

て本来は個人優勝と呼べるモノはなかった。

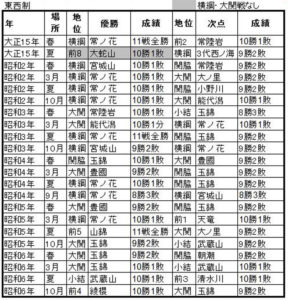

優勝を決める上での矛盾も目立った。引き

分け、預かりが多く、7勝2分1預と8勝

2敗はどちらが上か。最大の問題点は不戦勝

の制度がなかったことである。対戦相手が

休場すると、自分も「や」扱いにされた。

それでも優勝制度の前提になったことは確か

である。優勝力士一覧はこれまで何度か掲載

されてきた。それに次点力士加えた一覧表を

作成してみた。次点は当然次の成績の力士

だが、横綱・大関と対戦のない力士ははず

した。複数いるときは上位力士とした。また

成績で対戦相手の休場による「や」は相手

休み1として表記した。優勝力士の中に横綱・

大関戦がない最高成績者はグレイで表示した。

そのうち1回は両国(勇)の新入幕優勝だが、

両国(勇)は横綱・大関戦がなく、単なる

数字の単純比較で涙をのんだ。しかし、両

国(勇)は翌場所次点だったのだから力は

それなりにあったのかもしれない。なお、

両国(勇)は後に分家を許さない出羽海

部屋から部屋をおこし、破門されている。

数字の単純比較で涙をのんだ。しかし、両

国(勇)は翌場所次点だったのだから力は

それなりにあったのかもしれない。なお、

両国(勇)は後に分家を許さない出羽海

部屋から部屋をおこし、破門されている。

は大正6年春場所の大関時代、横綱太刀山と

千秋楽全勝対決を制して優勝している。次点

は大錦5回、栃木山5回と両者は大正時代を

代表する力士である。なお、源氏山は、後の

3代目西ノ海である。源氏山は寺尾が一時期

名のったことがある四股名である。3代目

西ノ海は大錦、栃木山、常ノ花を向こうに

まわしての戦いだから大変だったと思う。

大正15年、あることがきっかけで協会認定の

個人優勝制度が始まる。

(この項目続く)

今回時間がかかりました。

興味深いテーマをこれからもお届けします。

マーク2カ所をクリックして支援して

ください。

ください。

よしなに

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↑↑↑↑↑↑↑↑