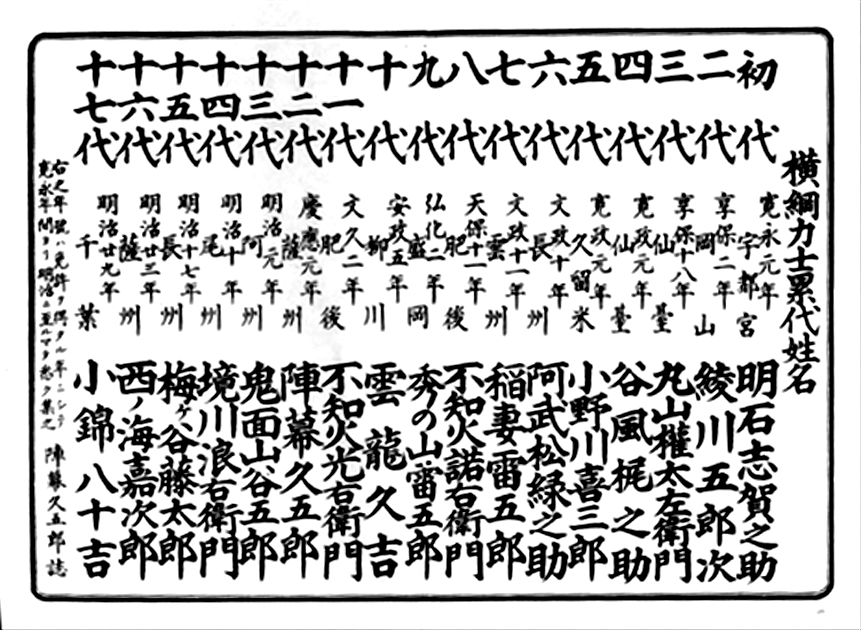

★横綱3代明石・綾川・丸山は横綱ではなかった

現在歴代横綱と称して一覧になっているものは幕末

の陣幕が作成したものであった。陣幕は相撲史に通

じていたわけでなく、人の知恵を借りたようである。

これを鵜呑みにしているのが現在に伝わっている。

地鎮祭の際の地踏み(四股と同じ動作)が横綱の始

まりのきっかけであった。これを発展させたのが、

相撲の家元吉田司家であった。この儀式を土俵で行

い、上覧相撲の演目にするアイデァ打ち出したので

ある。

一人で行う土俵入りにしめなわを腰にしめて行った。

このしめなわを横綱と称した。吉田司家が幕府に願

い出ていた免許を与えられたのが谷風と小野川であ

る。最初に1人土俵入りを行ったのが、1789年11月

寛政元年冬場所7日目から披露した。これが評判で、

横綱の土俵入りの始まりとなった。谷風も小野川も

当時の地位は関脇である。

したがって横綱は地位でも、強豪大関に与えられる

称号でもないことがわかる。横綱は現在とはまった

く意味が違うし、谷風が本当の祖である。横綱が実

質地位化したのは明治の常陸山からである。

★年寄名 個人の変遷

記憶に頼るより記憶に頼れ。それが個人の年寄のう

つりかわりである。

若獅子は以下である。

鳴戸→峰崎→荒汐→小野川→千賀ノ浦→湊川→花籠

→竹縄→芝田山→藤島→佐ノ山

平成8年7月協会を離職

琴錦は以下である。

準年寄琴錦→若松→竹縄→浅香山→荒磯→秀ノ山→

中村→朝日山

琴錦は佐渡ヶ嶽(元琴櫻)部屋出身で尾車(元琴風)

屋部に移籍していた。元大受から朝日山を譲るにあ

たり、伊勢ヶ濱一門の理事候補に投票するよう言わ

れたのか、現在は伊勢ヶ濱一門に身をおいている。

★決まり手で出てない技

それは撞木反りである。肩にかつぎあげて後ろに反

る技。肩に対戦相手をかつぐこと事態が大変なこと。

特に重量級大相撲ではありえないかもしれない。

★蔵前国技館に冷暖房設備が入ったのは

蔵前国技館は昭和29年に完成し、秋場所から完成国

技館が使用された。蔵前国技館は夏は暖房、冬は冷

房と長い間言われてきた。元双葉山の時津風理事長

は熱戦であったまってくれと語っていた。冷暖房設

備は昭和45年内に完成した。